Cliquer ici pour voir la vidéo

La Société Marcel Schwob a le plaisir d’annoncer la publication de la 1ère livraison de SPICILÈGE – CAHIERS MARCEL SCHWOB (2008, 74 pages), centrés sur Schwob, Villon et l’Amérique latine.

Direction : Bruno Fabre / Agnès Lhermitte

Réalisation : Julien Schuh

Tarif : 15 euros

Les commandes sont à adresser à la Société Marcel Schwob :

societe.marcel.schwob@gmail.com

Éditorial

Agnès Lhermitte

Dossier : Schwob, Villon et l’Amérique latine

Présences de Villon dans Vies imaginaires

Bruno Fabre

Marcel Schwob et l’Amérique latine

Jean-Marie Lassus

Un hommage à Marcel Schwob :

« Epitafio » de Juan José Arreola

Bruno Fabre

Schwob villoniste

Paul Valéry

Bibliographie sur Schwob et Villon

En marge du colloque de Cerisy

Diversité générique dans les récits de Cœur double

Amany Ghander

Inédit

Lettre de Maurice Schwob à Henry Brokman

Document

Marcel Schwob à Paris

Agnès Lhermitte

Glanures : notes de lecture par Bruno Fabre et Agnès Lhermitte

Le volume des actes du colloque de Cerisy-la-salle d’août 2005, Retours à Marcel Schwob – D’un siècle à l’autre (1905-2005), paru le 30 août 2007 et édité par les Presses Universitaires de Rennes sous la direction de Christian Berg, Alexandre Gefen, Monique Jutrin et Agnès Lhermitte, est disponible en librairie au prix de 20 euros.

Table des matières

Présentation

1. Perspectives

Alexandre Gefen :

Philosophies de Marcel Schwob

Évanghélia Stead :

Marcel Schwob, l’homme aux livres

2. Formes et créations

Hélène Védrine :

« Une taupe reste une taupe et l’absinthe une plante d’amertume » :

la traduction d’Hamlet par Marcel Schwob et Eugène Morand

Claude-Pierre Perez :

Images, imagination, imaginaire

Rita Stajano :

Cœur double : fantastique et effets de lecture

Sabrina Granger :

Le symbolisme du lien

Julien Schuh :

Marcel Schwob et Alfred Jarry : des difficultés de la synthèse

Alexia Kalantzis :

Marcel Schwob, Remy de Gourmont et l’esthétique du conte

Émilie Yaouanq :

Le dévoiement de la narration dans quelques contes de Marcel Schwob et de Henri de Régnier

3. Vies imaginaires

Bruno Fabre :

Révéler l’obscur, inventer la vie : trois Vies imaginaires

(Érostrate, Clodia, Cecco Angiolieri)

Gernot Krämer :

Le trésor déterré : Marcel Schwob et le dilemme des temps tardifs

Bernard de Meyer :

Vies imaginaires ou chroniques d’une mort annoncée

4. Amitiés et affinités

Christian Berg:

Marcel Schwob et Willem Byvanck

Frédéric Canovas :

« Écrire avec feu » : Marcel Schwob vu par Paul Léautaud

Michel Jarrety :

Valéry et Schwob : une amitié interrompue

Agnès Lhermitte :

De Marcel Schwob à Émile Gallé :

correspondances et transpositions d’art

5. Filiations et postérité

Christine Jerusalem :

Stevenson, Schwob, Renard, Echenoz : des œuvres filiales ?

Agathe Salha : Un disciple de Marcel Schwob :

Yann Gaillard, collectionneur de morts illustres

Ariane Eissen :

Deux épigones de Marcel Schwob dans la littérature italienne :

Juan Rodolfo Wilcock et Antonio Tabucchi

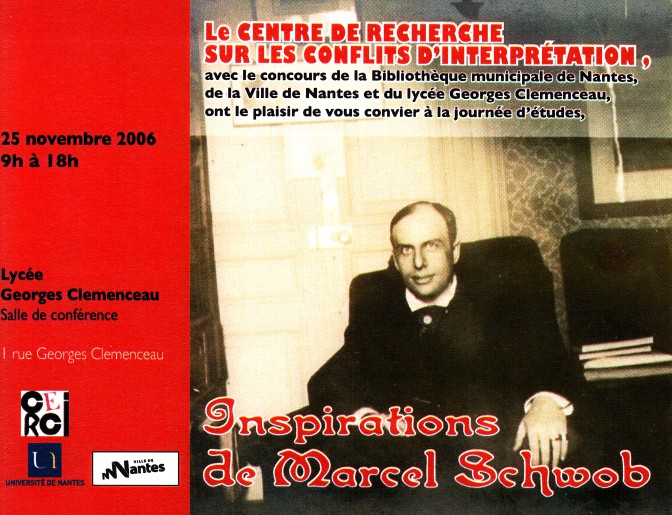

Le Centre de Recherche sur les Conflits d’Interprétation, avec le concours de la Bibliothèque municipale de Nantes, de la Ville de Nantes et du lycée Georges Clemenceau, a organisé une journée d’études « Inspirations de Marcel Schwob », qui a eu lieu à Nantes le 25 novembre 2006 dans la salle de conférence du Lycée Georges Clemenceau. Nous remercions le lycée pour l’excellence de son accueil, et les responsables du CERCI, en particulier Rodolphe Dalle, Jacques Gilbert et Jean-Marie Lassus, pour la qualité chaleureuse de cette journée.

Programme

9h15 Accueil

9h30 Jacques Gilbert (Université de Nantes)

Ouverture

10h00 Laure Cédelle (Bibliothèque municipale de Nantes)

Le fonds Schwob de la bibliothèque municipale de Nantes

10h30 Jean-Marie Lassus (Université de Nantes)

Marcel Schwob et l’Amérique latine

11h30 Bernard Gauthier (Bibliothèque nationale de France)

Construire un drame historique : les rapports entre fiction et histoire dans une œuvre théâtrale inédite de Marcel Schwob

14h00 Bruno Fabre (Université Paris IV-Sorbonne)

Présences de Villon dans Vies imaginaires de Marcel Schwob

15h00 Présentation d’une vidéo inspirée par « L’homme voilé »

16h00 Rodolphe Dalle (Université de Nantes)

Météores, mélancolie et continuité :

l’inspiration fragmentaire de Marcel Schwob

L’exposition « Marcel Schwob – L’Homme au masque d’or » a eu lieu du 6 mars au 3 juin 2006 à la Médiathèque Jacques Demy, à Nantes. Remercions la Bibliothèque et la Ville de Nantes pour leur engagement et la qualité exceptionnelle du travail accompli.

Cette exposition a été organisée par la Bibliothèque et la Ville de Nantes, en partenariat avec la Société Marcel Schwob (commissariat : Laure Cédelle-Joubert, conservatrice à la Bibliothèque municipale de Nantes ; Bernard Gauthier, conservateur à la Bibliothèque nationale de France et secrétaire de la Société Marcel Schwob).

Elle a bénéficié des recherches qui ont accompagné les rééditions récentes des textes de Marcel Schwob. Pour la première fois ont été présentés au public les manuscrits autographes conservés par la Bibliothèque municipale de Nantes, ainsi que de nombreuses éditions illustrées et une riche iconographie. Les pièces prêtées par différentes institutions (Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Bibliothèque historique de la Ville de Paris) ont complété le panorama, éclairant aussi bien le milieu familial de l’auteur (Maurice Schwob, Léon et Claude Cahun, Marguerite Moreno) que son entourage littéraire et artistique.

Parmi les pièces exposées, il faut citer le chat « dévotieux » réalisé par Émile Gallé, l’affiche de Mucha représentant Sarah Bernhardt dans le rôle d’Hamlet, le volume de la Porte des rêves illustré par Georges de Feure, une édition inconnue de Villon provenant de la Bibliothèque de Marcel Schwob, enfin le mystérieux « collier de kabbaliste » lui ayant appartenu et qui se trouvait dans l’atelier d’André Breton.

Il faut aussi mentionner la présentation de plusieurs planches du Capitaine écarlate, album-hommage sous la forme d’une vie imaginaire conçu par deux des plus grands auteurs de bandes dessinées contemporains, Emmanuel Guibert et David B., qui a reçu un accueil remarqué lors de sa publication en 2000.

Pierre Sandre signe dans le numéro 28 de la revue Histoires littéraires un compte-rendu de l’exposition elle-même.

Le numéro 925 de la revue Europe, consacré à Marcel Schwob, est paru en mai 2006.

Au sommaire de ce volume riche et passionnant, des contributions d’Alexandre Gefen, Florence Delay, Fleur Jaeggy, Thomas Regnier, Patrice Allain, Marguerite Cahun, Bruno Fabre, Monique Jutrin, Agnès Lhermitte, Bernard De Meyer, Amany Ghander, Sophie Rabau, Gisèle Vanhese, Bernard Gauthier, Jean-Pierre Naugrette, Gernot Krämer, Christine Jérusalem, Jean Echenoz et… Marcel Schwob.

Cliquer ici pour la présentation et le sommaire de ce numéro sur le site d’Europe.