Marcel Schwob, La Croisade des enfants [1896], édition enrichie, numérique et collective, groupe « Lectures et Médiations Numériques », Centre d’études des langues et littératures anciennes et modernes (CELLAM), Université Rennes 2, livre au format ePub3, 2017.

https://groupelmn.wordpress.com/

C’est une démarche collective, impliquant des étudiants, des artistes et des universitaires appartenant au groupe « Lectures et médiations numériques » (CELLAM) de l’université de Rennes II qui a présidé en 2017 à l’élaboration d’une édition numérique de La Croisade des enfants de Marcel Schwob.

L’objectif de cette édition utilisant des ressources documentaires variées était de proposer au lecteur « une approche sensible et immersive » de La Croisade des enfants et d’ouvrir des pistes d’analyse en apportant un éclairage sur les sources historiques de l’auteur et sur son projet littéraire. Une plasticienne, un musicien, des comédiennes et des vidéastes se sont associés à des spécialistes de littérature pour composer les différents volets de cette édition, selon différentes approches du livre de Schwob et trois parcours. Parmi les nombreux articles, un copieux abécédaire de La Croisade des enfants, par Agnès Lhermitte, synthèse de ses travaux sur ce livre. L’ensemble, très riche, renouvelle la lecture de La Croisade des enfants et propose une bibliographie qui tient compte des recherches publiées dans Spicilège n° 3 (2010) et n° 4 (2011). On peut regretter cependant qu’un projet si ambitieux et d’aussi bonne qualité scientifique et artistique demeure si confidentiel. [B. F.]

Sommaire

Parcours I : Lire, parcours sensible

Circa idem tempus…

Récit du goliard

Récit du lépreux

Récit du Pape Innocent III

Récit de trois petits enfants

Récit de François Longuejoue, clerc

Récit du kalandar

Récit de la petite Allys

Récit du pape Grégoire IX

Illustrations originales par Anne Guibert-Lassalle

Lecture sonore par Brigitte Prost, Melaine Vintrin et Denis Hüe. Montage : Mélodie Centurion

Création musicale par Romain Baousson, avec la contribution de Margaux Dory pour le montage

Notes par Marie-Armelle Camussi-Ni, Catherine Daniel, Solenn Dupas, Claire Kappler, Valérie Pasdeloup, Fabienne Pomel.

Parcours II : Explorer, premiers repères

Le contexte historique de la croisade des enfants, par Catherine Daniel

Le contexte général des croisades

Focus sur 1212 : les faits selon les chroniques du 13e siècle

La croisade des enfants a-t-elle eu lieu ?

La croisade des enfants vue par des chroniqueurs du 13e siècle

(traduction des chroniques par Brigitte Hüe)

Albert de Stade, Annales de Stade

Chronique d’Aubry, moine de Trois-Fontaines

Jacques de Voragine, Chronique de la ville de Gênes

Chronique de Frère Salimbene de Adam, moine franciscain

Chronique du chanoine anonyme de Laon

La grande Chronique de Matthieu Paris

Grandes Annales de Schäftlarn

Chronique d’Ebersheim

Itinéraire de La Croisade des enfants de Marcel Schwob (carte)

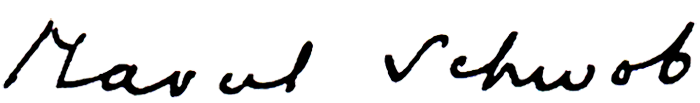

Repères biographiques sur l’auteur, par Solenn Dupas

Une enfance parmi les livres

L’immersion dans le monde des lettres

L’épanouissement de l’œuvre littéraire

Les dernières années

Publications originales : repères

Une forme narrative originale, par Solenn Dupas

Conte ou roman ? la question du genre

Vers un réalisme « impressionniste »

Un récit polyphonique

Une œuvre ouverte

Une prose poétique

Abécédaire de La Croisade des enfants, par Agnès Lhermitte :

Anarchie – Blanc – Conte – Dédoré – Enfant – Fillette – Goliard – Hérésie – Ignorance/Innocence – Jésus/Jérusalem – Kalandar – Lépreux – Mer – Navire – Orient – Pitié – Questions – Route – Saint – Terreur – Universis – Voix

Parcours III : Approfondir, mise en perspective

Entretiens vidéo avec Denis Hüe et Catalina Girbea

Le Contexte esthétique et culturel de La Croisade des enfants, par Isabelle Durand

Romantisme et Moyen Âge

Le Moyen Âge fin de siècle

Représenter la croisade des enfants ?

Gustave Doré

Johann Jakob Kirchhoff

Foi et religion dans La Croisade des enfants, ou la mort de Dieu, par Anne Ducrey

L’idée de Dieu à la fin du 19e siècle

Partage des voix dans La Croisade des enfants : construction d’un regard critique

La Croisade des enfants ou comment penser Dieu en 1900

Lexique et système des couleurs dans La Croisade des enfants : une esthétique de l’ambiguïté, par Fabienne Pomel

Le récit du goliard : la mise en place du traitement des couleurs

Un système des couleurs : bichromie et modèle ternaire

Effet paradigmatique et contamination sémique : le trouble herméneutique du lecteur

Ambivalence des couleurs et ambiguïté herméneutique

L’hybride et l’indistinct : la mer ou la couleur variable de la traîtrise

De la bibliothèque au concert, par Nathalie Ronxin

Une rencontre au goût d’inachevé

Du récit polyphonique à la polyphonie récitative

Schwob réécrit Schwob

Suggérer l’incertain par soustraction ou multiplication

Le joueur de flûte en filigrane

Influence de Marcel Schwob dans la littérature latino-américaine, par Émilie Étemad

Motifs schwobiens dans les premières œuvres modernes d’Amérique latine

Alfonso Reyes, lecteur de Marcel Schwob

Jorge Luis Borges, lecteur de Marcel Schwob

La Croisade des enfants de David Christoffel (entretien et performance)

Bibliographie