SPICILÈGE – CAHIERS MARCEL SCHWOB n° 16 (2023)

(janvier 2024, 208 pages)

Direction : Bruno Fabre

Rédaction :

Bruno Fabre – Agnès Lhermitte

Jean-Louis Meunier

Prix : 15 euros

Les commandes sont à adresser à la Société Marcel Schwob :

societe.marcel.schwob@gmail.com

Éditorial

Bruno Fabre

Résonances de Vies imaginaires

aux XXe-XXIe siècles (première partie)

Pierre Veber, auteur de vies imaginaires

Bruno Fabre

Vies imaginaires de Marcel Schwob

et Songes perdus de Han Ryner

Agnès Lhermitte

Ritratti di ignoti e non de Piero Fornasetti :

une évocation de Vies imaginaires

Bruno Fabre

Lucio Del Pezzo et Marcel Schwob

Bruno Fabre

La Vie de Cyril Tourneur, imaginée

par Marcel Schwob, réalisée par Jean-Pierre Gras

Danièle Berton-Charrière

Olimpia de Cécile Minard : une fiction biographique

dans le sillage de Vies imaginaires

Bruno Fabre

Des « vies imaginaires » au musée :

Les Fantômes du Louvre d’Enki Bilal

Agnès Lhermitte

Patricia Farazzi, Michel Valensi :

Marcel Schwob, « fantôme bienveillant »

Agnès Lhermitte

Lettres du chemin de pierre (extraits)

Patricia Farazzi, Michel Valensi

Relire Schwob au XXIe siècle : le cas des Vite sognate

del Vasari d’Enzo Fileno Carabba

Giorgia Testa

Entretien avec Enzo Fileno Carabba

Textes retrouvés

Jean de Tinan, lecteur de Vies imaginaires

Bruno Fabre

- Marcel Schwob

Jean de Tinan

Trois articles critiques sur Vies imaginaires

Bruno Fabre

Critique littéraire (Le Journal, 13 juin 1896)

[sur Vies imaginaires et La Croisade des enfants]

Armand Silvestre

Vies imaginaires – Marcel Schwob

(Le Phare de la Loire, 18 juin 1896)

Léon Brunschvicg

Bibliographie (La Nouvelle Revue, sept-oct. 1896)

[sur Vies imaginaires]

Claudius Jacquet

Bibliographie

Bruno Fabre

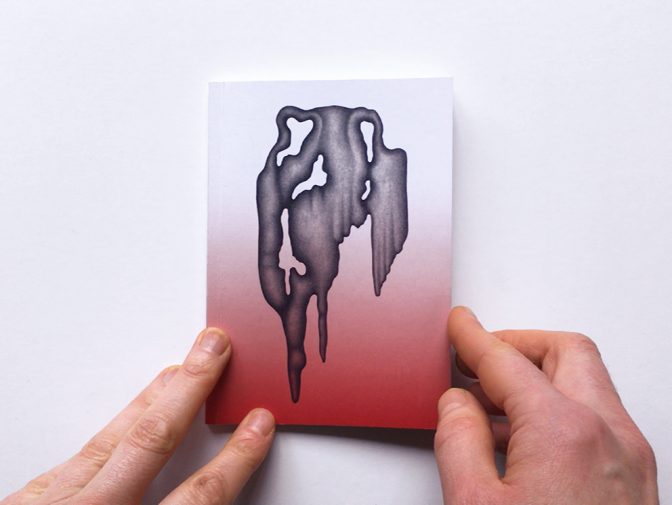

Vies imaginaires en éditions séparées

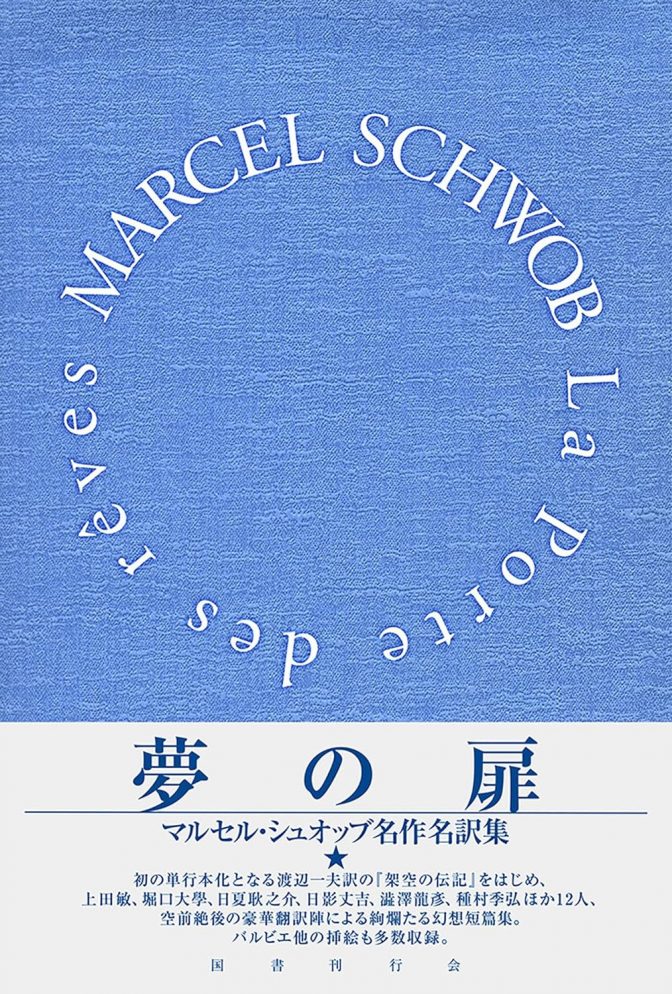

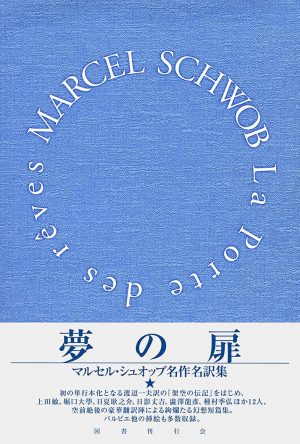

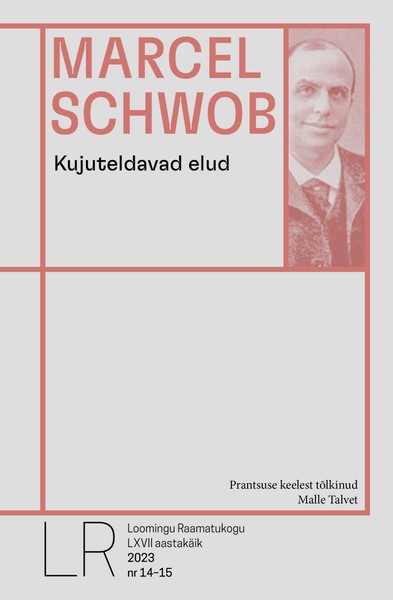

Les traductions de Vies imaginaires

Traductions de Vies imaginaires

Traductions de Vies imaginaires en éditions séparées

Bibliographie en caractères japonais

Takeshi Matsumura

Glanures

Bruno Fabre, Agnès Lhermitte, Takeshi Matsumura

Hommage à Christian Berg

Agnès Lhermitte