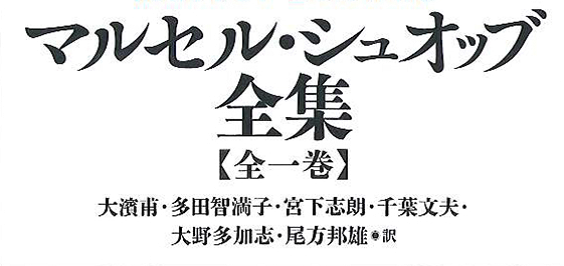

Œuvres complètes de Marcel Schwob, Tokyo, Kokusho-Kankôkaï, 2015, 935 p.

Cette publication rassemble en version japonaise la presque totalité des œuvres romanesques et quelques essais critiques de Marcel Schwob. Ainsi, pour la première catégorie, on y trouve Cœur double, Le Roi au masque d’or, Mimes, Le Livre de Monelle, La Croisade des enfants, Vies imaginaires, L’Étoile de bois, neuf contes non repris en recueil (L’épingle d’or, Les noces du Tibre, Blanches-mains, La Démoniaque, Barbe-Noire, La Main de gloire, Rampsinit, L’origine et La maison close), Dialogues d’Utopie et Maua, tandis que pour la deuxième catégorie on peut y lire Spicilège, Il Libro della mia memoria, quatre préfaces (Le Démon de l’absurde de Rachilde, Le Dynamiteur de R. L. Stevenson, Moll Flanders de D. Defoe et Hamlet de W. Shakespeare) et la conférence sur Annabella et Giovanni de John Ford. Ces textes sont traduits par Hajime Ôhama (1925-2012), Chimako Tada (1930-2003), Shirô Miyashita (1947-), Fumio Chiba (1949-), Takashi Ôno (1952-) et Kunio Ogata (1953-). Pour compléter, ils sont suivis par trois appendices : la traduction de l’introduction que Pierre Champion a publiée en tête des Œuvres complètes de Marcel Schwob, une postface de Michisuke Setaka qui recense les traductions antérieures en japonais des œuvres de Marcel Schwob, ainsi qu’une chronologie de la vie et des œuvres de notre auteur, établie par Takashi Ôno. [Takeshi Matsumura]

cliquer ici pour accéder à la couverture du livre

Retrouvez un compte rendu critique plus complet de cette édition dans Takeshi Matsumura, » Les Œuvres complètes de Marcel Schwob en japonais : une édition problématique », Spicilège – Cahiers Marcel Schwob, n° 8, 2015, p. 181-185.