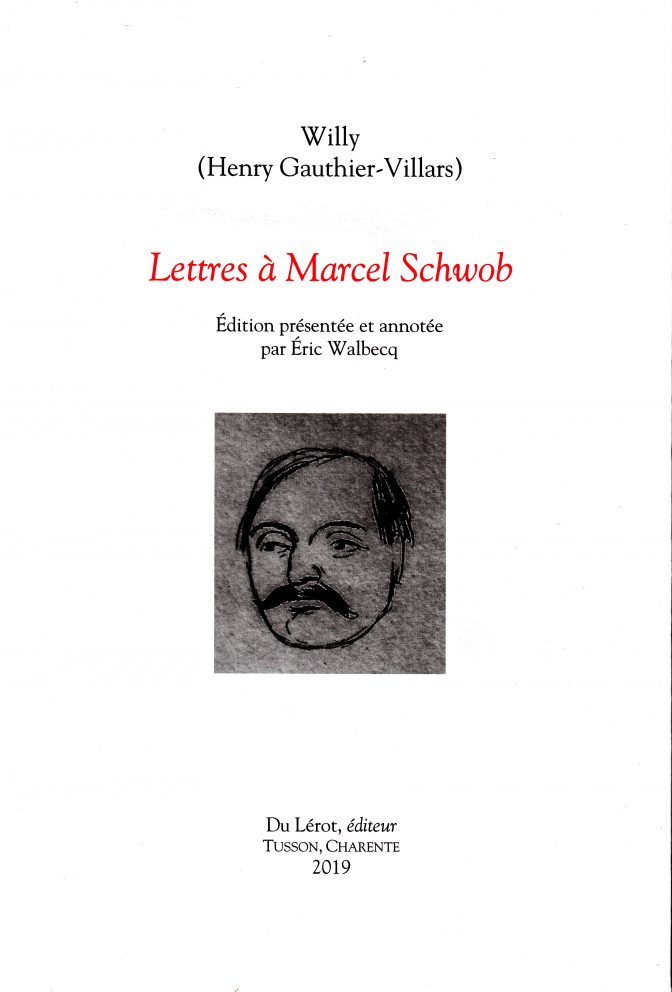

Aleister Crowley, Le dit de Rodin, avec sept lithographies d’Auguste Clot d’après des aquarelles d’Auguste Rodin. Traduction française de Philippe Pissier, précédée de « 49 toasts pour un siècle qui s’éloigne » d’André Murcie, [Le Vigan], L’arachnoïde, 2018, 160 p.

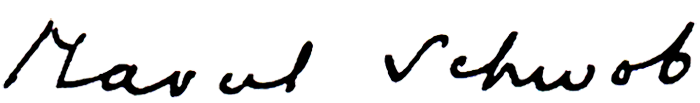

Première traduction en français du recueil de poésies symbolistes Rodin in Rime d’Aleister Crowley, poète excentrique et maître ès sciences occultes à la réputation sulfureuse, Le dit de Rodin réunit les quarante-deux poèmes publiés par l’auteur en 1907, inspirés par les sculptures de l’artiste. Une longue préface sur la « rencontre exemplaire » de Rodin et de Crowley accorde une place significative à Marcel Schwob. Plusieurs appendices complètent la connaissance de la relation entre le poète et le sculpteur qui se fréquentèrent lors du séjour de Crowley à Paris en 1903 : ils se composent de onze lettres de Rodin à Crowley, de deux poèmes traduits par Marcel Schwob, de sept autres traduits en français par le poète et de l’interview de Crowley par Fernand Hauser parue dans La Presse le 3 avril 1903 (organisée chez Schwob, lequel servit d’interprète). C’est donc davantage autour de ces trois artistes (Crowley, Rodin et Schwob) que cet ouvrage a été conçu. Malgré quelques erreurs dans les dates, cette édition permet de faire découvrir la poésie de Crowley au lecteur français et propose un double dialogue des arts, entre poésie et sculpture d’une part, entre les poèmes et les dessins reproduits dans le livre, d’autre part. [B.F.]

À paraître : Bruno Fabre, « Marcel Schwob dans les Confessions d’Aleister Crowley », Spicilège – Cahiers Marcel Schwob, n° 12, Paris, Société Marcel Schwob, 2019.